Trust钱包下载

TrustWallet钱包app下载 上海大学2024年博士后人才招聘

一、学校简介

上海大学是上海市属的综合性研究型大学,是教育部与上海市人民政府共建高校,是国家“211 工程”重点建设高校、上海市高水平地方大学建设高校,是国家“双一流”建设高校。

上海大学学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等学科门类。现设有32个学院。设有101个本科专业,26个一级学科博士学位授权点、7个交叉学科博士点,41个一级学科硕士学位授权点(含一级学科博士学位授权点)、1个二级学科硕士学位授权点(一级学科未覆盖)、2个博士专业学位类别、27个硕士专业学位类别(含博士专业学位类别),24个博士后科研流动站。拥有1个省部共建国家重点实验室、1个国际科技合作基地、1个省部共建国家重点实验室培育基地、1个创新人才培养示范基地,1个国家工程实验室(共建)、1个国家工程研究中心(共建),5个教育部重点实验室、2个教育部工程研究中心、1个教育部国际合作联合实验室、1个科技成果转化和技术转移基地;1个全国普通高校中华优秀传统文化传承基地、1个高校国别和区域研究中心、1个国家语言文字推广基地、1个中国社科院与上海市人民政府共建上海研究院、1个国家民政部政策理论研究基地、1个外交部与上海大学共建上海合作组织公共外交研究院、1个国家文物局中国海外文物研究中心、1个国家文物局和上海大学共建文化遗产保护基础科学研究院、1个国家体育总局体育社会科学重点研究基地等84个省部级及以上基地平台。

上海大学积极实施人才强校战略,初步形成了层次更为清晰、结构更趋合理、具有国际化程度、适应学校发展需要的师资队伍,并已形成了若干有特色、有影响、有潜力的学科团队。现有专任教师3508人,其中正高级808人、副高级1113人。现有全职中国科学院院士、中国工程院院士6人,双聘院士15人,海外院士11人;国家级中青年领军人才97人,国家级青年人才82人,艺术类人才10人,省部级中青年领军人才215人,省部级青年人才234人。

上海大学科研能力和水平处于全国高校先进行列。1994年以来,以第一完成单位/第一完成人获国家自然科学二等奖1项、国家技术发明二等奖3项、国家科技进步二等奖5项,获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)30项(其中一等奖2项)、获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)26项(其中一等奖2项),获上海市科学技术奖一等奖26项,获上海市中国特色社会主义理论体系研究和宣传优秀成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖共计187项(其中一等奖40项),获上海市决策咨询研究成果奖共计21项(其中一等奖3项),获国家社科基金重大项目及教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目共计47项。

二、招聘岗位

上海大学现有24个博士后科研流动站,包含经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学和艺术学8个学科门类。本年度计划招聘博士后人员396名。

三、岗位需求

1.具有良好的思想政治素养和道德修养,品学兼优,身体健康;

2.年龄一般在35周岁以下,且获得博士学位一般不超过3年;

3.良好的学术背景,较强的创新活力和学术潜能,且具有一定科研成果和团队合作精神。

招聘详情:https://jobs.shu.edu.cn/

流动站介绍:https://hr.shu.edu.cn/bsh1/ldzjs.htm

四、福利待遇

1.在站期间基本年薪22万/年,团队或合作导师增加补充薪酬。入选博新计划、上海市超级博士后资助等,年薪可达37-60万。

2.按照国家规定缴纳五险一金,办理子女入学入托,享受年度体检、工会等教职工福利。

3.在站期间可申请副高级专业技术职务任职资格评审,通过者优先推荐留校工作,入校后可按高级专业技术职务聘任。

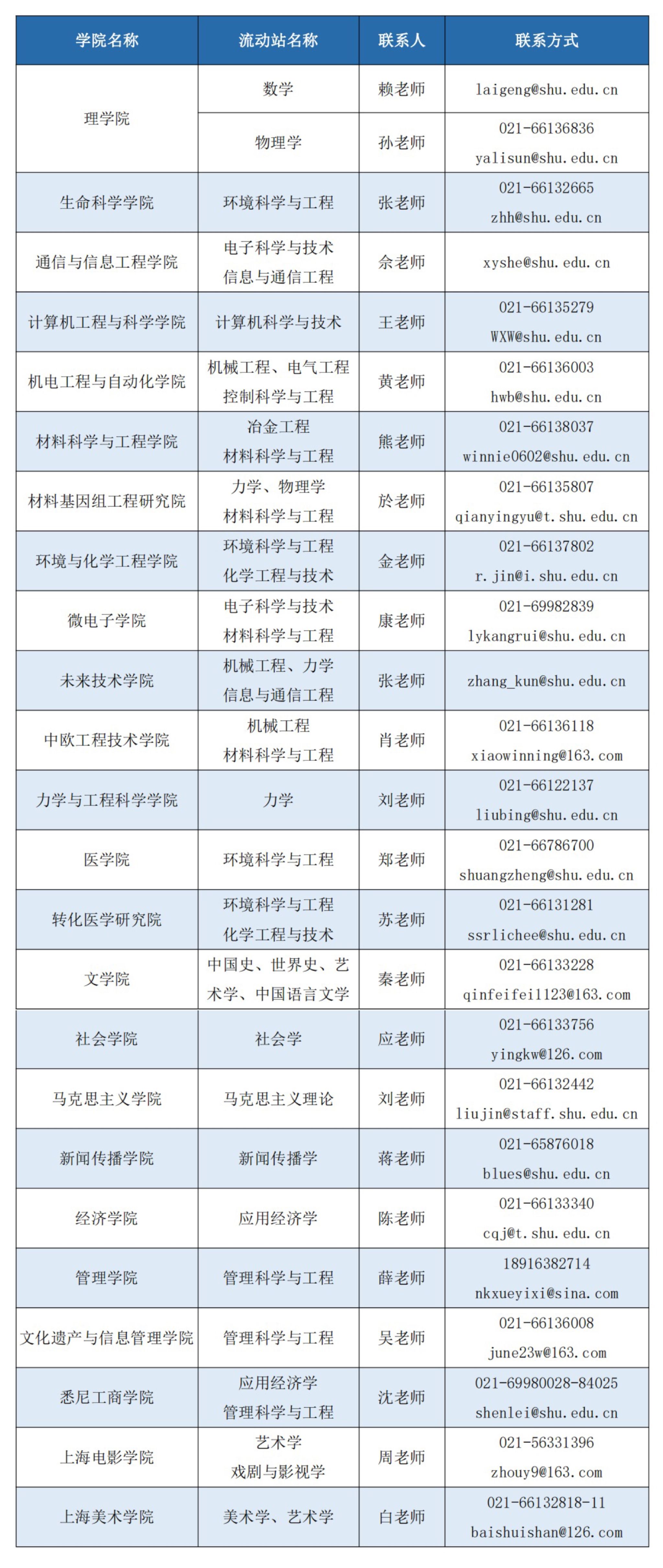

五、招聘学院及联系方式

六、博士后岗位需求

序号

流动站名称

合作导师团队

招聘人数

专业领域/研究项目方向

电子邮箱

1

中国语言文学

黄景春教授

2

招收具有民间文学、非物质文化遗产研究基础,发表过3篇以上论文(至少1篇发在C刊),能够独立开展相关选题的田野作业和学术研究的博士毕业生。

hjchun808@163.com

2

中国语言文学

曾军教授

2

招收具有中西文论研究学术背景,发表过3篇以上学术论文,能够互动选题的学术研究的博士生。

zjuncyu@163.com

3

中国语言文学

刘旭光教授

2

对于民族文艺的近代以来的审美理论话语的转型有相关研究,拥有相关艺术经验

1822410622@qq.com

4

中国语言文学

卓悦(YUE ZHUO)教授

1

招收具有法国文论或电影研究学术背景,发表过3篇以上学术论文,能够互动选题的学术研究的博士。

yuezhuo@shu.edu.cn

5

中国语言文学

曹谦教授

1

招收具有中西美学和中国现当代文论史研究学术背景,发表过3篇以上学术论文,能够互动选题的学术研究的博士生。

caoqian007@126.com

6

中国语言文学

钱文亮教授

2

招收具有胡风研究与中国新诗研究基础, 发表过3篇以上学术论文,或出版过1部著作,能够独立开展相关选题的学术研究的博士生。

qwliang@shu.edu.cn

7

中国语言文学

杨位俭教授

1

招收具有现代思想文化、城乡文学/文化研究基础,发表过3篇以上学术论文,或出版过1部著作,能够独立开展相关选题学术研究的博士生。

never_ever@shu.edu.cn

8

中国语言文学

葛红兵教授

2

招收具有创意写作理论研究和创作基础,发表过核心期刊论文,能够独立开展创意写作学理论或者儿童文学、网络文学等分体创作研究的博士生。

401354227@qq.com

9

中国语言文学

张永禄教授

1

招收具有创意写作理论或网络文学研究基础,发表过2篇以上核心期刊论文,能够独立开展创意写作前沿理论研究或网络文学等分体创作研究的博士生。

zhang_yonglu@163.com

10

中国语言文学

谭旭东教授

2

招收具有创意写作理论研究和创作基础,发表过核心期刊论文,能够独立开展创意写作学理论或者儿童文学、网络文学等分体创作研究的博士生。

txd428@126.com

11

中国语言文学

王培军教授

2

招收具有古典文献学、清代诗学及近代学术史研究等基础,发表过2篇以上学术论文,或出版过著作、点校整理古籍1部,能独立开展相关选题的学术研究的博士生。

zhongluw@163.com

12

中国语言文学

郑幸教授

1

招收具有清代文学、版本学、出版史方面研究基础,发表过3篇以上学术论文,或出版过1部著作,能够独立开展相关选题的学术研究的博士生。

zhengxing99@126.com

13

中国语言文学

杨绪容教授

1

招收具有古代文学,特别是戏曲文献、理论兼擅的优秀博士,要求发表过3篇以上学术论文,或出版过1部著作,能够参加古代戏曲评点课题研究。

yangxurong@shu.edu.cn

14

中国语言文学

尹楚兵教授

1

招收具有明代文学、宋明理学、古籍整理等某一方面的研究基础,发表2篇以上(至少1篇为c刊)相关学术论文,或出版1部学术著作,愿意加入东林学派文献整理与研究团队的博士生。

ycb601@163.com

15

中国语言文学

姚蓉教授

1

招收具有承担国家社科基金重大项目“明清唱和诗词集整理与研究”的学术积累,在国内外本学科核心期刊上发表署名为第一作者的学术论文2篇及以上,能独立开展相关选题的学术研究,并承担一定事务性工作的博士生。

yaorong@163.shu.edu.cn

16

中国语言文学

王卓华教授

1

招收具有中国古典文学(元明清方向)、中国古典文献学研究基础,发表过1篇以上C刊或3篇以上普通期刊学术论文,或出版过一部学术专著,或点校整理过1部古籍著作的博士毕业生

wangzhuohua727@sina.com

17

中国语言文学

曹辛华教授

1

招收具有诗词学、唐宋文学、现当代旧体文学、文献学,发表过3篇以上学术论文,或出版过1部著作,能够独立开展相关选题的学术研究和博士。

caoxinhuanj@sina.com

18

中国语言文学

李翰教授

1

招收具有中古文学研究基础,或古典诗词文赋写作水平,在核心刊物发表2篇或以上论文,或出版1部学术专著,能够独立开展相关选题的学术研究的博士生。

lihan0616@sina.com

19

中国语言文学

施爱东教授

1

招收具有民间文学研究基础,发表过3篇以上学术论文,或出版过1部著作,能够独立开展相关选题的学术研究和田野作业的博士生。

shiaidong@vip.163.com

20

中国语言文学

裴雨来教授

2

致力于现代语言学及语言教学、国际中文教育等相关问题的研究,尤其关注解决国际中文教育领域相关问题的语言本体研究、教学研究、资源建设或其他国际中文教育自身发展有关的理论及其应用。

liumeng@shu.edu.cn

21

中国语言文学

姚喜明教授

1

致力于世界语言文化交流与传播,尤其关注国际中文传播和16世纪后欧洲殖民时期的语言传播。

liumeng@shu.edu.cn

22

中国语言文学

崔希亮教授

2

现代语言学及语言教学、国际中文教育等相关问题的研究,关注解决国际中文教育领域相关问题的语言本体研究、教学研究或其他国际中文教育的理论及其应用。

liumeng@shu.edu.cn

23

中国语言文学

刘魁立教授

1

主要从事当代民俗学、民间文学、非物质文化遗产保护理论与实践研究,关注联合国教科文组织人类非物质文化遗产保护政策动向和理论探讨,结合中国非遗政策,指导非遗保护工作实践。

liukuili1934@aliyun.com

24

中国语言文学

邵炳军教授

1

具有承担国家社科基金重大项目“《诗经》与礼制研究”的学术积累。

shaobingjun@sina.com

25

中国语言文学

陈晓兰教授

1

熟练阅读英语、法语、德语文献,具有欧美国别文学及中西文学与文化关系研究的积累。

xlchensd@126.com

26

中国语言文学

耿海英教授

1

具备俄国语言及文学的深厚功底,具有从事俄国文学期刊研究的能力及愿望。

954109529@qq.com

27

中国语言文学

丁治民教授

1

具有音韵学理论功底,有田野调查经验,能运用出土文献进行学术研究。

suzhouzhimin@163.com

28

中国语言文学

杨逢彬教授

1

具有古汉语语法学研究成果,能运用出土文献、先秦文献进行学术研究;除承担流动站的科研工作外,还需承担中国语言文学学科的部分行政事务。

yangfengbin56@aliyun.com

29

中国语言文学

林素娥教授

1

对西儒文献有兴趣,能运用语言类型学、认知语言学等理论开展学术研究;除承担流动站的科研工作外,还需承担语言学及应用语言学专业的部分行政事务。

linsu101@163.com30

中国语言文学

何建明教授

1

具有系统的中国现当代文学作品原著、西方哲学或文学理论原著阅读经验,一定的非虚构类文学作品创作体验,拥有相对稳定的研究域和进一步扩张的潜质。

hjm9991@126.com

31

中国语言文学

许道军教授

1

具有系统的中国现当代文学作品原著、西方哲学或文学理论原著阅读经验,一定的虚构或非虚构作品创作体验,拥有相对稳定的研究域和进一步扩张的潜质。

xudaojun1973@163.com

32

中国语言文学

梁奇教授

1

具有民俗学、民间文学理论功底,古代文学与文献学基础扎实的优秀博士。

liangqi20088@163.com

33

中国史

段勇教授

1

从事考古、博物馆、文化遗产(含非遗)、艺术史相关问题的研究;具有独立研究能力和团队协作精神。

duanyong@shu.edu.cn

34

中国史

潘守永教授

2

当代文化遗产保护与阐释的中国实践,遗产转型与博物馆人类学理论创新

spann@shu.edu.cn

35

中国史

夏昀教授

1

招收具有法律史、医疗社会史研究基础,发表过3篇以上论文(至少1篇为C刊),能够独立开展相关选题的档案史料收集和研究写作的博士研究生。

yunxia_shu@shu.edu.cn

36

中国史

王敏教授

1

1. 中国近现代史学科近代报刊史研究方向,参与国家社科基金重大项目“近代中国县报整理与研究”。

2. 已发表相关研究成果论文3篇(至少1篇c刊)以上或著作一部。

wangmin63@126.com

37

中国史

宁镇疆教授

1

项目:出土简帛文献与古书形成问题研究

shdtchxj@163.com

38

中国史

廖大伟教授

1

协助合作导师系统整理和研究中国近代纺织史(1840-1949)资料,在此基础上撰写出站报告和专题学术论文。

(中国近代纺织史研究方向)在搜集、整理海内外中国近代纺织史资料基础上,撰写中国近代纺织史研究领域的出站报告,按学术规定发表相关专题论文,协助合作导师举办学术活动。

liaodawei1961@163.com

39

中国史

陈菊霞教授

1

“唐宋敦煌石窟图像与洞窟宗教功能研究”

cjxskt@163.com

40

中国史

刘长林教授

1

上海大学与中国共产党的早期发展(21FDJB008)研究二十世纪20年代上海大学与中国共产党早期发展的关系。

liuchlin@shu.edu.cn

41

中国史

忻平教授

1

招收具有中国近现代史、中共党史党建研究背景,发表过2篇以上CSSCI论文,能够独立开展学术研究并参与教育部重大项目“伟大建党精神研究”的博士毕业生。

p_xin@126.com

42

中国史

郭红教授

1

招收具有明清史、历史地理学研究基础,,发表过3篇以上论文(至少1篇发在CSSCI论文),能够独立开展相关选题学术研究的博士毕业生。

guohongg@163.com

43

中国史

程恭让教授

1

“‘一带一路’佛教交流史”是国家社科基金重大项目。历史上的“丝绸之路”不仅搭建了域外世界与中华文明交流互动的桥梁,有力地促进了古代中国与外部世界的经济、文化与政治的关联;同时也深刻地影响了中华文化信仰共同体的建构过程及其形式,启迪了亚洲文化乃至世界文化的历史认知和未来发展之路。

chenggr1966@sina.com

44

中国史

张安福教授

1

招收具有西域史、民族史和历史遗存调查和研究基础,发表过相关领域2篇以上论文(其中至少有1篇为C刊),具有团队精神,能够进行田野调查、出土文献整理和研究的博士研究生。

405075520@qq.com

45

中国史

徐坚教授

1

招聘专业及研究方向:考古学史及考古学理论;中国及东南亚青铜时代考古学;民族考古学;山地考古学;博物馆学史;新博物馆学;物质文化研究;早期文明比较研究

要求:国内外相关专业博士毕业,具有相应的学术发表和田野工作经验

jianxu@jianxu.org

46

中国史

段勇教授

1

招聘专业及研究方向为文化遗产与博物馆研究。重点方向为理论博物馆学、应用博物馆学、文化遗产理论与管理,拥有人文学科博士学位; 具有一定的跨学科研究能力;英语(或法语)能力强;富有团队协作精神和沟通协调能力

duanyong@shu.edu.cn

47

中国史

安来顺教授

1

招收从事各类文化遗产(含非物质文化遗产)保护与利用研究的博士后,特别是从事文化遗产政策研究和文化遗产经济价值研究方向的博士后

an_laishun@vip.163.com

48

中国史

潘守永教授

1

招聘专业及研究方向:文物遗产与博物馆研究。重点是博物馆人类学(museum anthropology),新博物馆学(new museology)以及文化遗产研究(anthropology of cultural heritage)

要求:1.英语熟练;2.有博物馆工作经验者优先;

spann@shu.edu.cn

49

中国史

李明斌教授

1

招聘专业及研究方向:博物馆策展研究;博物馆传播研究;西南考古及古蜀文明研究

要求:相关专业博士毕业,有一定工作经验,TrustWallet官方下载有相应学术成果

limingbin@shu.edu.cn

50

中国史

张童心教授

1

招聘专业及研究方向:田野考古;考古学史及考古学理论;中国早期文明研究

要求:国内外相关专业博士毕业, TrustWallet钱包官网版下载具有相应的学术发表和田野工作经验

sd-zhangtx@163.com

51

中国史

吕建昌教授

1

招聘专业及研究方向:三线建设工业遗产保护利用;工业遗产博物馆;博物馆学;古代文物

要求:有志于博物馆学者,有志于三线建设与三线工业遗产研究者,有一定的历史学、文化遗产、工业遗产研究基础者,外文优异者优先

lvjch@sina.com

52

应用经济学

聂永有教授

2

1、研究方向:产业经济、资源与环境经济、双碳经济;2、参与合作导师团队的研究项目。

cqj@t.shu.edu.cn

53

应用经济学

殷凤教授

2

1.全面参与课题组相关研究方向(国际贸易与投资)科研工作,与合作教授共同承担教育部重大课题攻关项目研究,并在其中起到关键性作用;

2.独立进行博士后相关科研项目的申报、执行和验收结题工作;

3.在国内外重要刊物上发表论文。

cqj@t.shu.edu.cn

54

应用经济学

董有德教授

1

跨国公司与国际直接投资研究方向,国际贸易结算方向,国际金融学方向。

cqj@t.shu.edu.cn

55

应用经济学

何树全教授

2

研究方向:数字经济与国际贸易,产业链供应链韧性和安全水平,数据跨境流动、人工智能与国际经济贸易

cqj@t.shu.edu.cn

56

应用经济学

倪中新教授

1

研究方向:金融计量经济,金融风险管理,资产定价理论,绿色金融。参与合作教授的国家课题申报与研究,撰写高质量学术论文。申请博士后基金。

cqj@t.shu.edu.cn

57

应用经济学

毛雁冰副教授

2

开展产业经济学、发展经济学、劳动经济学等相关领域的研究工作,并取得一定的高水平研究成果。

cqj@t.shu.edu.cn

58

应用经济学

欧阳峣教授

2

围绕亚洲经济联盟及产业格局、生产网络、贸易网络、金融网络等开展专题研究,为申报国家重大项目准备前期成果。

cqj@t.shu.edu.cn

59

应用经济学

赫赫教授

1

项目名称:区域社会系统低碳经济-建筑材料-碳排放耦合机制研究,项目从应用经济学和工业生态学的角度探索“未来政策目标(双碳)—经济发展—建材工业生产”之间的相互关系。

cqj@t.shu.edu.cn

60

应用经济学

尹应凯教授

1

宏观金融学(国际金融学、货币银行学)、金融科技、绿色金融、新结构金融学)

cqj@t.shu.edu.cn

61

应用经济学

陈秋玲教授

1

从城市与区域创新体系、高技术产业集群、数字经济与实体经济的深度融合、教育经济与管理等研究领域选择一个领域开展合作研究。

cqj@t.shu.edu.cn

62

应用经济学

胡浩教授

2

1.研究方向:世界经济与国际贸易、产业经济学及产业政策、绿色经济;2.独立进行博士后相关科研项目的申报、执行和验收结题工作;

3.在国内外重要刊物上发表论文。

cqj@t.shu.edu.cn

63

应用经济学

吕康娟教授

2

1、全面参与相关科研工作,与合作教授共同承担重大课题攻关项目研究;

2、独立进行博士后相关科研项目的申报、执行和验收结题工作;

3、在国内外重要刊物上发表论文。

shenlei@shu.edu.cn

64

https://www.bitpiele.cn艺术学(戏剧与影视)

丁友东教授

1

ydding@shu.edu.cn

65

艺术学(戏剧与影视)

张婷婷教授

1

1、立足于中国戏剧的历史与理论,以南北曲曲律为中心,以曲牌为个案,展开曲律学研究;

2、对梅兰芳演出剧目进行全面整理,将各类剧目置于历史文化的场域中考察,梳理经典剧目在不同历史时期排演情况。

ztt@shu.edu.cn

66

艺术学(戏剧与影视)

张斌教授

1

国家社科基金艺术学理论重点项目《转向媒介:数字网络时代中国电影融合创新研究》

skyz@vip.163.com

67

艺术学

张慨教授

1

艺术地理学理论与实践

405863473@qq.com

68

艺术学

张慨教授

1

当代高等艺术教育研究与实践

405863473@qq.com

69

艺术学

蓝凡教授

1

艺术形态与类型研究

13585586189@163.com

70

艺术学

祝明杰副教授

1

新媒体影像艺术研究与实践

zmjcr@126.com

71

艺术学

黄剑波副教授

1

艺术史论与艺术创意

147975964@qq.com

72

艺术学

张婷婷教授

1

立足于各个历史时期的艺术思潮与艺术现象的关系,探讨各门类艺术呈现的共性特征,从而建构中国古典艺术理论体系。

ztt@shu.edu.cn

73

艺术学

段勇教授

1

招收艺术史、美术学、历史考古、文学文艺、建筑设计等相关专业方向博士毕业优先。

duanyong@shu.edu.cn

74

艺术学

曾军教授

1

招收具有文艺理论、当代媒介文化与艺术、AI人文艺术研究经历的申请者优先

zjuncyu@163.com

75

艺术学

刘旭光教授

1

招收对美学史、艺术学理论有较为深入的研究的申请人。

1822410622@qq.com

76

艺术学

曹辛华教授

1

招收对词曲艺术、现当代戏曲与音乐文学有继续深入研究意愿者。

caoxinhuanj@sina.com

77

艺术学

谭旭东教授

2

招收对儿童戏剧、儿童电影和儿童文艺史有较大兴趣和研究基础的申请者。

txd428@126.com

78

艺术学

杨绪容教授

1

招收对戏剧戏曲学、古代文学理论有较为深入的研究的申请者。

yangxurong@shu.edu.cn

79

艺术学

郭丹彤教授

1

招收对古埃及艺术史有较为深入的研究的申请者。

guodantong@shu.edu.cn

80

艺术学

许道军教授

1

招收对影视理论、编剧等有较深入研究的申请者。

xudaojun1973@163.com

81

冶金工程

任忠鸣教授

2

围绕发动机叶片全流程制备、微电子用高纯金属材料和重大装备用钢,在高温合金、陶瓷型芯等材料开发和制备,磁场下材料制备,金属材料精炼及纯净化,定向凝固、增材制造等材料成型及加工过程,特殊钢和特种冶金,冶金数值模拟、大数据等方向开展研究

songzhex@shu.edu.cn

82

冶金工程

雷作胜教授

1

连铸过程多物理场耦合数学模型和相关实验,涉及到流场-温度场-电磁场(如电磁搅拌、电磁制动和感应加热等物理过程)和应力场及晶体生长等的计算仿真和实验

lei_zsh@staff.shu.edu.cn

83

冶金工程

杨健教授

3

主要研究方向是炼钢与精炼新工艺技术研究,夹杂物控制与氧化物冶金技术研究,连铸工艺和连铸坯质量控制技术研究,炼钢和连铸过程数值模拟技术研究

yang_jian@t.shu.edu.cn

84

冶金工程

任维丽教授

1

展开特种磁场下控制高温合金组织、缺陷和性能的工作,研究高温合金蠕变-疲劳-氧化交互作用的行为

wlren@staff.shu.edu.cn

85

冶金工程

付建勋教授

1

1.高品质特殊钢开发理论及实践;2.冶金工程或材料科学博士毕业;3.有相关研究经历,有钢厂工作经历优先;4.年龄不超过40岁

test@sheca.com

86

冶金工程

付建勋教授

1

1.新材料开发;2.冶金工程或材料科学博士毕业;3.有相关研究经历,4.年龄不超过35岁;5.有较好论文写作能力

test@sheca.com

87

冶金工程

邹星礼教授

2

课题组研究方向涉及电化学、材料、冶金、能源等领域,运用合成电化学手段精确调控材料结构与性能,同时结合材料原型器件构建及潜在应用性研究,在新型功能性材料及冶金领域开展研究工作。

xlzou@shu.edu.cn

88

冶金工程

张同生教授

1

计算化学在冶金工艺流程中的应用

tongsheng_zhang@shu.edu.cn

89

冶金工程

钟云波教授

5

开展强磁场下高性能合金材料冶金与制备、在线测量;超高纯金属制备;磁场辅助电渣重熔特殊钢技术和装备开发;高性能铜合金开发以及高熵合金的研究。

ztx@shu.edu.cn

90

冶金工程

于要伟教授

2

尘泥是钢厂的主要污染源之一,也是二次资源。尘泥不仅含有铁元素,还含有较高的锌、铅等元素。每生产1吨粗钢将产生50~200kg的尘泥,其中含锌尘泥约占粗钢含量的30-70kg。开发尘泥综合利用技术,可以带来每年可以产生约1500亿元产值。

yaoweiyu@shu.edu.cn

91

信息与通信工程

陈伟教授

1

空分复用技术是下一代大容量通信系统的关键技术,本项目旨在研究空分复用的光纤及其器件,重点研究空芯光纤、多芯少模光纤的复用与解复用的理论,结构设计及制备关键技术,并进行工程化的前期制备与应用测试。

chenweiSD@shu.edu.cn

92

信息与通信工程

姜之源教授

1

无线通信领域专用定制处理器设计。基于Verilog语言设计数字电路,完成FPGA验证和ASIC流片。

test@sheca.com

93

信息与通信工程

文建湘教授

1

以有源光纤为研究基础,设计并制备各种新型结构的有源石英光纤,实现全波段光放大、不同波长单频窄线宽激光输出,不同模式高阶涡旋光放大与涡旋激光及涡旋光宽谱光源及芯片级微纳激光光源等光器件。

wenjx@shu.edu.cn

94

信息与通信工程

宋英雄教授

1

本项目专注于硅基异质集成芯片的研究工作。内容涉及异质集成器件的仿真设计、制备及表征测试。可应用于高速光互联、激光雷达、医疗检测传感器等领域。

aslanye@shu.edu.cn

95

信息与通信工程

周婷教授

1

面向6G天地一体化网络,研究天地一体手机直连卫星的时频同步、波束选择、随机接入等融合通信关键算法,开展芯片与系统设计及应用研究

zhouting@shu.edu.cn

96

新闻传播学

周宇豪教授

2

对一百多年来马克思主义中国化话体系变迁路径和方式、方法进行系统分析、阐释和总结,从中揭示出马克思主义基本原理与中国实际情况和中华优秀传统文化相结合的精髓要义及其为中国式现代化发展提供的历史性经验启示。同时,对媒介在马克思主义中国化话语体系传播中的功能进行全面探究。

zyhaocn@126.com

97

新闻传播学

李建新教授

1

新闻传播学

ljx9499@sina.com

98

新闻传播学

牛盼强教授

1

新闻传播学

panqiangniu@163.com

99

新闻传播学

严三九教授

2

新闻传播学

fudan139@163.com

100

新闻传播学

杨海军教授

1

广告理论与历史研究。广告理论偏重于广告舆论、广告话语和广告导向研究;广告历史偏重于中国优秀传统文化在不同历史时期广告中的应用研究

okblues@shu.edu.cn

101

新闻传播学

王晴川教授

1

中华优秀传统文化发掘与传播研究;红色文化和革命文化发掘与传播研究;

wqcdoc@126.com

102

新闻传播学

朱清河教授

3

百年来党管媒体实践与经验、跨文化传播语境下中国新闻传播理论的话语建构、新时代马克思主义新闻观中国化的理论逻辑与实践路径

zhucleanriver@163.com

103

新闻传播学

孙藜教授

1

围绕媒介理论与媒介史探究中国近代社会文化变迁问题

iemoney@163.com

104

新闻传播学

齐爱军教授

1

1.从知识生产社会学维度,立足全球视野和历史经纬,探讨中国新闻学话语体系的知识生成和创新逻辑;2.总结中国舆论宣传的历史经验,与西方战略传播理论对话,推进中国特色战略传播体系的理论建构。

ytuqiaijun@163.com

105

新闻传播学

赵士林教授

1

参与上海大学上海市舆论研究所的咨询报告工作,从事相关研究工作。

okblues@shu.edu.cn

106

新闻传播学

包国强教授

2

国家社科重大项目《一带一路背景下中资企业社会责任形象构建研究》课题组招收博士后,要求:为人正直,具有团队精神,具有培养潜力;专业不限。

158349575@qq.com

107

新闻传播学

李喜根教授

2

完成有关智能媒体背景下媒体信息传播及其效果和社会影响研究的课题、著作或论文等相关科研任务

lixigen@shu.edu.cn

108

新闻传播学

王虎教授

1

在智能传播、新媒体用户行为研究方向有较好学术积淀,能够从事智能传播与超大城市社会治理、数字老年社会治理的相关研究。

13156146869@163.com

109

新闻传播学

任瑞娟教授

2

1)AIGC与数据新闻、2)智能传播3)新闻信息真实与价值真实性等相关研究领域

794314694@qq.com

110

新闻传播学

刘幼琍教授

1

1、协助争取及完成有关课题研究 2、参与或独自撰写相关论文和报告3、参与协助指导硕士研究生4、承担相应课程或担任助教 5、协助学院人工智能相关研究中心事务

yuliliu@shu.edu.cn

111

物理学

葛军饴教授

2

超导/磁性材料制备与表征;量子材料制备与表征;微纳量子器件制备;人工自旋冰;晶体生长;

junyi_ge@t.shu.edu.cn

112

物理学

曹桂新

1

项目聚焦于拓扑量子材料的磁性、输运和器件及其应用研究

guixincao@shu.edu.cn

113

物理学

戴晔教授

1

通过超快激光微纳加工技术实现新型光子芯片、量子传感器等元件的开发、设计和制造

yedai@shu.edu.cn

114

物理学

任伟教授

4

基于计算物理和数据驱动的量子材料前沿研究。聚焦拓扑电子和自旋耦合效应,开发设计新型量子材料、研究量子效应及其物理机制、探索量子器件的构建与应用等,为未来量子材料科学的创新与探索提供基础知识。

renwei@shu.edu.cn

115

物理学

尹鑫茂教授

2

高温超导量子材料及关联氧化物的电子结构研究(铜、镍基超导、Kagome等);钙钛矿氧化物界面(二维电子气)电子信息的研究;新型量子态准粒子的探索和光谱学研究;二维量子材料电子结构、量子相变的研究

yinxinmao@shu.edu.cn

116

物理学

蔡传兵教授

2

高温超导材料及应用相关领域

cbcai@shu.edu.cn

117

物理学

葛先辉教授

3

从事理论物理,规范引力对偶及引力波相关研究

gexh@shu.edu.cn

118

物理学

钟建新教授、王恩哥院士

5

新型量子材料与量子器件的计算模拟(紧束缚模型与第一性原理计算);基于二维材料的量子器件制备与STM表征;超导量子材料的界面调控与STM表征;宽禁带半导体量子材料的外延生长(MBE或CVD技术)。

jxzhong@shu.edu.cn

119

物理学

刘承伟教授

2

课题组围绕三个方面开展研究:(1)稀土金属有机化学;(2)二价稀土金属诱导的自由基化学;(3)过渡金属催化。着重研究有机分子中惰性键的活化,包括C=O键、C−N键、C−S键、C−O键的活化。

liuchengwei-good@163.com

120

物理学

罗立强教授

1

有机电催化

luck@shu.edu.cn

121

物理学

李健教授

1

李健教授,主要从事有机合成新方法、串联反应和复杂含氮骨架合成等领域研究,主持国家自然科学基金等项目研究,以通讯作者在Angew Chem.、Org. Lett.等国内外期刊发表70余篇SCI论文。

lijian@shu.edu.cn

122

物理学

孙丽宁教授

2

孙丽宁,化学系副主任,无机和分析化学教研所所长。主要从事稀土发光材料及其信息存储和生物应用研究。入选上海市启明星、“曙光学者”;主持了国家重点研发计划、国家自然基金(4项)等;发表SCI论文116篇。

lnsun@shu.edu.cn

123

物理学

张登松教授

4

张登松教授,理学院常务副院长,国家杰出/优秀青年科学基金获得者,在大气污染控制、温室气体减排及能源环境催化领域,以通讯作者在Chem. Rev.、Environ. Sci. Technol.、Angew Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.等国内外期刊发表270余篇SCI论文,其中50篇入选ESI高被引论文。

dszhang@shu.edu.cn

124

物理学

樊春海教授

2

聚焦材料生物学领域的基础性科学问题和关键共性技术,研究方向:DNA纳米生物传感与DNA计算

liuxue@shu.edu.cn

125

物理学

王丽华研究员

2

聚焦材料生物学领域的基础性科学问题和关键共性技术,研究方向:1)框架核酸等生物材料设计及功能化,2)生物半导体材料及器件和工程,3)重大疾病的精准早期诊疗。

liuxue@shu.edu.cn

126

物理学

宋世平研究员

2

纳米生物界面构建及生物传感和生物芯片分析;可穿戴生物传感器件的研究开发与应用

liuxue@shu.edu.cn

127

物理学

胡钧研究员

2

大视场和介观分辨的同步辐射X射线脑成像方法及多模态融合成像方法学研究

liuxue@shu.edu.cn

128

物理学

李江研究员

1

框架核酸分子机器的结构设计、可编程自组装与功能调控、生物效应研究与活细胞诊疗应用

liuxue@shu.edu.cn

129

物理学

诸颖研究员

1

同步辐射X射线多模态探针的设计、体内外多生物靶标追踪、可视化智能诊疗应用等

liuxue@shu.edu.cn

130

物理学

丁鹏教授

5

高分子材料功能化;人工智能与高分子材料智能研发(AI for Polymer);废旧塑料再生与低碳循环利用

test@sheca.com

131

数学

许新建教授

1

通过数据驱动的城市新发传染病研究,我们将为城市防控提供科学决策的支持,加强对传染病的监测和预警能力,提高城市居民的健康安全水平,为应对未来可能出现的新发传染病提供手段和策略建议。

test@sheca.com

132

数学

徐姿教授

1

1. 从事最优化理论与算法及其应用方面的研究。设计有一定应用背景的优化问题的优化算法,并进行相关理论分析。2. 开展科学研究,发表高水平学术论文;3.协助导师进行一些科研相关工作

xuzi@shu.edu.cn

133

数学

高楠教授

1

合作开展单态射范畴相关课题研究

nangao@shu.edu.cn

134

数学

姚锋平教授

1

椭圆与抛物型偏微分方程正则性理论研究、计算方法及其相关应用的研究

yfp@shu.edu.cn

135

世界史

郭丹彤教授;柴彬教授;黄保罗教授;王三义教授;郭长刚教授;赵莹波教授;刘义教授;江时学教授;唐青叶教授;张勇安教授;Iris Borowy教授;文学国教授;李凤章教授;吴浩教授

10

目前在研国家社科基金重大项目4项:“国际禁毒史(多卷本)”“古代埃及新王国时期行政文献整理研究”“人类命运共同体思想的历史学研究”“中东经济通史”,教育部重大攻关项目1项,国家社科基金重点项目2项,国家社科基金年度项目7项。

qinfeifei1123@163.com

136

力学

陈立群教授

丁虎研究员

3

动力学与振动控制。开发非线性振动宽频控制新结构、复杂非线性响应分析方法或流程及智能算法在振动控制效能优化上的应用。

lqchen@shu.edu.cn

dinghu3@shu.edu.cn

137

力学

郭兴明教授

1

超材料超结构的力学与设计。熟悉超材料力学的力学分析方法,功能性分析及应用等方法;熟练使用分析软件.编程能力强。

xmguo@shu.edu.cn

138

力学

郭战胜教授

1

电化学储能系统及其材料的力电化学耦合。熟悉电化学储能材料的电化学知识;熟练使用分析软件,编程能力强。

davidzsguo@shu.edu.cn

139

力学

胡国辉教授

1

微纳尺度流体力学、生物流体力学。包括:微纳米尺度流动的理论与数值模拟,人工智能算法及其在微尺度生物医疗技术中的运用等。

hu_guohui@126.com

140

力学

卢东强研究员

1

船舶与海洋工程水动力学。主要研究方向为(1)复杂海洋环境中水声波传播特性;(2)海洋超大型浮式结构物的水弹性理论及其应用

dqlu@shu.edu.cn

141

力学

杨庆成教授

1

计算力学与人工智能的交叉;相场模拟在增材制造中的应用。

qyang@shu.edu.cn

142

力学

杨小权教授

2

现代飞行器空气动力学。研究高阶精度数值方法;开发面向航空飞行器气动与噪声数值模拟的并行非结构网格计算程序。

quanshui@shu.edu.cn

143

力学

张东升教授

2

工程力学、实验力学。研究现代光测力学测试技术新方法,开发新型力学检测技术和设备。

donzhang@staff.shu.edu.cn

144

力学

张田忠教授

1

力学与人工智能。微纳尺度驱动与微纳尺度摩擦,研究机器学习方法在纳米力学中的应用。

tchang@staff.shu.edu.cn

145

力学

周全教授

庄启亮教授

王伯福教授

2

湍流理论.实验和模拟,与半导体制造、氢能源相关的流体力学实验和数值模拟研究

qzhou@shu.edu.cn

146

力学

于进副教授

1

二维材料物理力学性质的第一性原理模拟。

yuj@shu.edu.cn

147

力学

杜晓庆教授

2

桥梁抗震、抗爆研究

dxq@shu.edu.cn

148

力学

李春祥教授

1

开展人工智能、结构工程与能源基础设施防灾相关课题的研究。

Li-chunxiang@vip.sina.com

149

力学

刘飞禹教授

1

岩土工程相关课题的研究。

lfyzju@shu.edu.cn

150

力学

张孟喜教授

1

开展隧道、地下工程相关课题的研究。

mxzhang@i.shu.edu.cn

151

力学

王长虹副教授

1

原位勘察的岩土力学机理与岩土工程&隧道工程大数据研究。

ch_wang@shu.edu.cn; changhong.wangsir@gmail.com

152

控制科学与工程

费敏锐教授

1

主要从事网络化(安全)控制,基于机器视觉的智能感知,及其在能源、制造业、医疗等领域应用研究。

在上述理论或结合应用的某个方面能申报、承担或在合作导师指导下完成项目,取得高质量成果

mrfei@staff.shu.edu.cn

153

控制科学与工程

昝鹏教授

1

针对生物医学大数据中的小样本、特征高维度、标注成本高等特点,发展先进的人工智能算法,突破药物发现等领域的若干关键技术,并构建相关应用系统。

zanpeng@shu.edu.cn

154

控制科学与工程

昝鹏教授

1

针对大气模型复杂、环境监测大数据分析算力要求高等特点,发展先进的人工智能算法,突破主动强化学习等领域的若干关键技术,并构建相关神经网络模型和应用方法。

zanpeng@shu.edu.cn

155

控制科学与工程

杨帮华教授

3

从事脑机接口相关的编解码理论方法研究,脑电/近红外/影像信号解析,rTMS/tDCS/虚拟现实/增强现实神经调控、脑机接口技术在重大脑疾病包括脑卒中、抑郁、焦虑、认知障碍等的辅助诊断及康复治疗研究,脑机接口人机交互技术,脑机技术的工程化研究

yangbanghua@shu.edn.cn

156

控制科学与工程

王玉龙教授

1

主要从事无人艇控制系统硬件、软件开发,无人艇控制方法,海上目标感知识别相关研究

yulongwang@shu.edu.cn

157

控制科学与工程

任肖强教授

2

(1)独立承担或在合作导师指导下完成相关课题,撰写和发表高水平学术论文;

(2)协助合作导师申报相关的科研项目;

(3)协助合作导师指导研究生和本科生。

xqren@shu.edu.cn

158

控制科学与工程

杨庆华副研究员

1

基于光电的实时高精度室内定位传感研究,传感器网络,室内定位应用技术,与惯性导航系统融合的新型空间定位系统。应用于室内无人机/无人车,虚拟现实头部定位等。

test@sheca.com

159

控制科学与工程

刘宛予教授

2

从事医学图像处理研究工作。xiaowinning@163.com

160

控制科学与工程

刘宛予教授

2

从事信息物理系统(CPS)主题相关的科研工作或在上海大学相关重点实验室或中欧学院承担主流科研工作。xiaowinning@163.com

161

计算机科学与技术

朱文浩研究员

1

流固耦合高性能仿真计算软件开发,包括复杂精细流场计算方法研究与软件开发;固体有限元模拟方法研究与软件开发;结构弹性与流固耦合模拟方法研究与软件开发

whzhu@shu.edu.cn

162

计算机科学与技术

李卫民教授

1

本项目面向资本市场以股票市场为依托,聚焦资本市场系统性风险的度量与传播机理、多重关系下的系统性风险演化机制等关键科学问题,构建风险预警与压力测评仿真技术体系、研发系统性风险监测与预警系统。

wmli@t.shu.edu.cn

163

计算机科学与技术

余航教授

2

虽然大模型在很多领域展示出过人的能力,但它需要大量的标签样本进行训练。然而,世界是开放式的,数据永远需要人工标注是不现实的。因此,研究新一代的机器学习方法,实现自主连续进行学习。

yuhang@shu.edu.cn

164

计算机科学与技术

曾锃教授

2

本项目旨在探索一种基于少量标注的跨域晶圆表面缺陷检测方法,利用少量标注数据和场景数据通过元学习学会学习的范式,结合半监督、无监督等方法,开发一种准确性高、跨场景的检测模型,提高国内光刻设备系统检测技术。

zeng_zeng@hotmail.com

165

机械工程

董清晨教授

1

1.从事有机光电传感、忆阻材料和器件的科研工作;2.积极申报国家自然科学基金(青年)、博士后基金或其他科研项目,在知名学术刊物上发表较高水平的研究论文,完成上海大学博士后出站任务;3.协助合作导师进行研究项目的申请与研究生的培养;4.其他与课题组科研相关的工作。

qcdong@shu.edu.cn

166

机械工程

魏斌教授

2

1.从事有机发光、光伏、探测材料和器件的科研工作;2.积极申报国家自然科学基金(青年)、博士后基金或其他科研项目,在知名学术刊物上发表较高水平的研究论文,完成上海大学博士后出站任务;3.协助合作导师进行研究项目的申请与研究生的培养;4.其他与课题组科研相关的工作。

bwei@shu.edu.cn

167

机械工程

李喜峰教授

2

1.从事金属氧化物半导体器件工艺、材料的科研工作;2.积极申报国家自然科学基金(青年)、博士后基金或其他科研项目,在知名学术刊物上发表较高水平的研究论文,完成上海大学博士后出站任务;3.协助合作导师进行研究项目的申请与研究生的培养;4.其他与课题组科研相关的工作。

pengcong22@shu.edu.cn

168

机械工程

屠大维教授、张旭教授

2

采用小型化、移动化、智能化为主要特征的机器人加工模式,研制“大范围、高精度、实时性”在线协同测量系统,实现末端执行器6自由度位姿的高精度定位,加工目标高精度自动找正,加工质量原位在线评定等。

xuzhang@shu.edu.cn

169

机械工程

李育文教授

2

(1)面向多品种小批量制造的机器人自动化技术,包括机器人精度补偿、人机协作、数字孪生等;(2)智能移动机械臂技术,包括SLAM、环境建模、物体感知与抓取等

liyuwen@shu.edu.cn

170

机械工程

华子恺副研究员

1

1、生物力学技术:计算仿真、体外实验等。2、外科植入物技术:器械研发、力学实验等。3、新型康复机器人:机构、感知、驱动与控制等研究。

shengbo@shu.edu.cn

171

机械工程

王永国教授

2

依托企业重大横向项目“航空航天汽车典型零件加工工艺和刀具研究开发及产业化”(合同经费2000万),针对航空航天汽车典型零件加工,进行工艺和刀具以及切削磨削工艺大数据进行研究开发,重点在高温合金难加工材料的高效加工技术、硬质合金刀具的钝化工艺以及大数据等方向进行研究开发。

ygwang@shu.edu.cn

172

机械工程

段超群副教授

1

装备健康状态智能监测、故障检测、剩余寿命预计、视情维护决策。

chaoqun@shu.edu.cn

173

机械工程

任彬副教授

1

研究以核电站这一特殊企业为对象,以其“安全性”为评价目标,探究影响应急指控操作人员的因素,分析各因素对核电站安全的作用力,构建绩效评价体系。

binren@i.shu.edu.cn

174

机械工程

王驰教授

1

精密测试技术及装备

wangchi@shu.edu.cn

175

机械工程

雷静桃教授

1

研究方向为医用/康复机器人、仿生机器人、服务机器人模块化技术,主攻智能仿生结构、智能感知与控制、组织生物力学等。

jtlei2000@163.com

176

机械工程

张顺琦教授

1

航空航天壁板结构多物理场建模与智能结构主动控制、航空轮盘拉削装备研发

zhangsq@shu.edu.cn

177

机械工程

周文静研究员

2

开展微纳光学成像与精密检测方向研究,包括数字全息技术、数字全息非干涉相位重建技术、数字声光全息技术,应用领域包括功能材料、MEMS制造、医工交叉、文物保护等。

lazybee@shu.edu.cn

178

机械工程

孙涛研究员

1

围绕船用装备振动噪声控制和声隐身技术,及重大装备服役安全,开展动力学建模、虚拟样机仿真与数字化等关键技术研究。

suntao@shu.edu.cn

179

机械工程

高洪跃教授

1

微纳光子制造及高维度显示技术,属于虚拟现实、元宇宙可视化研究。基于被美国 SID评为亮点技术的国际突破性成果,利用光刻、光子微制造等手段,开展微纳结构关键材料、系统等研究。

gaohylet@shu.edu.cn

180

机械工程

于瀛洁研究员

2

开展精密光学检测技术及仪器方面的研究工作,包括大尺寸精密元件光学干涉在位测量技术、圆柱度误差光学干涉拼接测量技术、精密元件计算光学检测技术、精密元件亚表面缺陷检测技术及仪器等。

yingjieyu@staff.shu.edu.cn

181

机械工程

岳涛副研究员

1

微纳机器人的设计、制造、控制及其应用;微流控芯片与器官芯片的研发和应用;基于柔性材料的智能传感和新概念机器人系统。

tao_yue@shu.edu.cn

182

机械工程

刘娜副研究员

1

面向生物医学应用的微型机器人技术、基于声场、光场、磁场的机器人操控技术与系统。

liuna_sia@shu.edu.cn

183

机械工程

彭艳研究员

1

海洋无人艇系统与装备、海洋环境动能自俘能技术与部组件

xiexie0520@shu.edu.cn

184

机械工程

罗均研究员

1

机器人技术和智能无人系统

xiexie0520@shu.edu.cn

185

机械工程

蒲华燕研究员

1

机器人技术研究、探测机器人装备

xiexie0520@shu.edu.cn

186

机械工程

张建华教授

1

研究方法:半导体物理与器件、薄膜沉积技术、柔性电子技术,系统设计与集成技术。 研究内容:新型半导体器件及其柔性显示、光电探测、柔性智能传感电子器件及其应用

jhzhang@shu.edu.cn

187

机械工程

古元冬教授

2

团队主要研究方向为高性能压电氮化铝(含高掺钪)薄膜沉积 、刻蚀、图案化等工艺难题;团队主要的器件方向有超声芯片、水听器、滤波器等。

Alex.gu@shu.edu.cn

188

环境科学与工程

焦正教授

1

针对工业VOCs大气污染物检测相关气敏材料及元件的研究

chenglingli@t.shu.edu.cn

189

环境科学与工程

李辉教授

1

针对环境新污染物和潜在代谢物方法建立和检测分析等前沿领域,进行新污染物环境监测和生物转化研究;针对新污染物环境与健康风险开展前瞻性基础研究,基于毒理学模式生物,结合表征分析与毒性评估等方法,开展新污染物的环境行为、毒性效应及分子机制研究。

wangchen0227@shu.edu.cn

190

环境科学与工程

李辉教授

1

针对新污染物环境暴露识别与人群健康风险评估开展前瞻性基础理论与实用技术研究,基于毒理学、暴露组学及健康科学方法,在暴露与效应生物标志物、毒性通路干扰和表观遗传等污染所致健康危害的分子机理上取得原创性突破。

wangchen0227@shu.edu.cn

191

环境科学与工程

李辉教授

1

针对生物分子纳微环境效应及机体健康效应的核心学术问题。在纳米尺度上对生物活性分子在界面进行组装和调控,并研究其对肿瘤微环境及免疫微环境的调控,探索包括免疫治疗在内的不同治疗策略的增效,拓宽在癌症、炎症及糖尿病足伤口愈合等疾病领域的应用。

wangchen0227@shu.edu.cn

192

环境科学与工程

李辉教授

1

以绿色低碳环境治理为目标,研发污染场地修复材料与技术,主要开展新污染物场地土壤和地下水氧化/还原材料的制备、降解机理、场地修复技术和应用等相关研究。

wangchen0227@shu.edu.cn

193

环境科学与工程

李辉教授

1

针对土壤和地下水污染物迁移转化与污染风险开展模拟及应用研究,结合场地修复及政策要求开展标准规范编制,基于土壤化学和水文地球化学方法,在环境多介质复合污染数值模拟及标准规范编制方面取得重要突破和进展。

wangchen0227@shu.edu.cn

194

环境科学与工程

李辉教授

1

面向国家双碳战略需求,开展碳排放核算、排放因子数据库及高分辨率排放清单、温室气体监测与反演,生态碳汇计算、碳捕捉和封存技术(CCS),碳资源化高效利用技术,“双碳”能源转型路径,碳定价及监管机制设计等原创性研究。

wangchen0227@shu.edu.cn

195

环境科学与工程

李辉教授

1

以碳达峰碳中和为指引、环境治理为目标,开展场地重金属和有机复合污染治理过程检测、修复智能装备等方面的前沿基础与实用技术研究,在环境低碳修复方面取得原创性突破。

wangchen0227@shu.edu.cn

196

环境科学与工程

李辉教授

1

针对锂电池的深度拆解与资源化开展基础理论和应用研究,研发退役锂电池中金属氧化物、有机电解液等再生资源的安全回收利用技术,塑料制品分选、降解与资源化技术,实现动力电池的规模化再生和资源化利用。

wangchen0227@shu.edu.cn

197

环境科学与工程

李小伟团队

1

污泥微塑料环境风险及控制研究;有机固废处理与资源化利用研究

lixiaowei419@shu.edu.cn

198

环境科学与工程

李珍研究员

1

碱金属电池碳基负极材料的设计、制备及应用。

lizhen@shu.edu.cn

199

环境科学与工程

马红娟研究员

1

完成辐射高分子改进材料制备及在海水提铀、核素吸附分离的应用研究。

hongjuanma@shu.edu.cn

200

环境科学与工程

王亮研究员

1

主要从事零维碳材料的合成和性质研究:

1、结构明确的碳量子点精准合成新策略;

2、碳量子点纳米异质结在环境光催化中应用;

wangl@shu.edu.cn;

wanglcarbon@vip.163.com

201

环境科学与工程

阮秀秀教授

1

主要从事土壤缓释氧化材料的研发:1、缓释氧化材料合成新策略;2、缓释机制和氧化选择性调控;3、量化生产

ruanxiuxiu@shu.edu.cn;

202

环境科学与工程

杨明研究员

2

1、科研工作与课题组相关研究方向开展;2、独立承担科研项目的申报、执行和验收结题工作。

mingyang@shu.edu.cn

203

环境科学与工程

张海娇教授

2

碳基和硅基多孔纳米材料的设计及其在能源存储(锂/钠/钾离子电池)和电催化等中的应用研究

hjzhang128@shu.edu.cn

204

环境科学与工程

李莉教授

2

空气质量数值模拟;大气卤素化学;空气污染与气候变化

Lily@shu.edu.cn

205

环境科学与工程

罗利教授

1

环境微生物组学及应用:自然生境微生物组的分离鉴定;污染土壤和水体微生物组的鉴定及应用;腐蚀文物的微生物组鉴定及应用。

liluo@shu.edu.cn

206

环境科学与工程

杜东书教授

2

高血压疾病与神经信号网络调控

dsdu@shu.edu.cn

207

环境科学与工程

苏佳灿教授

3

骨类器官基础研究及转化应用;骨与关节退行性疾病基础与临床研究;新型骨修复材料研发与转化;骨骼肌肉组织工程研究

ssrlichee@shu.edu.cn

208

环境科学与工程

井莹莹副研究员

3

组织微环境调控干细胞命运影响机体衰老的基础研究与干预策略

ssrlichee@shu.edu.cn

209

环境科学与工程

徐可副研究员

1

基于材料学(主要是水凝胶)和细胞学(主要是干细胞或软骨细胞),构建软骨类器官,借助分子生物学、组织学、免疫组织化学及动物模型予以评价

kexu@shu.edu.cn

210

环境科学与工程

魏彦副研究员

1

脂质及蛋白载体克服药物递送屏障研究

ywei@shu.edu.cn

211

环境科学与工程

石业娇副研究员

1

运用多肽分子设计、合成与组装技术,开发新型生物功能结构与材料,并探索其在疾病诊疗等纳米医学领域的应用

ssrlichee@shu.edu.cn

212

环境科学与工程

耿振副研究员

1

基于材料学(主要是水凝胶)和细胞学(主要是干细胞或软骨细胞),构建软骨类器官,借助分子生物学、组织学、免疫组织化学及动物模型予以评价

nanboshan1987@163.com

213

化学工程与技术

车海龙教授

2

协助完成科研项目和研究生培养

hche@shu.edu.cn

214

化学工程与技术

蒋永研究员

1

(1)固态电池设计开发及固态电解质设计合成、界面稳定性研究;(2)碱金属负极骨架设计、表面保护及全固态电池应用。

jiangyong@shu.edu.cn

215

化学工程与技术

焦正教授

2

碳基低维纳米结构和半导体材料的可控制备在能源存储(锂/锌离子电池,超级电容器)和电解水催化等领域中的应用研究

chenglingli@t.shu.edu.cn

216

化学工程与技术

罗稳副教授

1

开发高活性、高选择性电催化材料应用于CO2电催化还原和其他小分子的催化转化。

wenluo@shu.edu.cn

217

化学工程与技术

王亮研究员

1

主要从事零维碳材料的合成和性质研究:

1、结构明确的碳量子点精准合成新策略;

2、碳量子点的功能化与环境电催化二氧化碳还原应用;

3、碳量子点诱导二维纳米异质结合成与环境电催化水分解应用;

wangl@shu.edu.cn;

wanglcarbon@vip.163.com

218

化学工程与技术

阮秀秀教授

1

主要从事废盐资源化研究:1、废盐中有机物低碳去除新策略;2、无机混盐的高效分离;3、产品盐中痕量毒性物质的表征;

ruanxiuxiu@shu.edu.cn;

219

化学工程与技术

邓小勇研究员

1

生物基可降解材料制备及其应用研究

xydeng@shu.edu.cn

220

化学工程与技术

赵婧教授

1

聚焦肿瘤精准手段,以电化学为主要表征手段,发展乳腺癌分子诊断新技术

jingzhao@t.shu.edu.cn

221

化学工程与技术

向慧静教授

2

生物医用材料设计、生物学效应调控及在疾病治疗中应用

xianghuijing@shu.edu.cn

222

化学工程与技术

陈红霞教授

1

新型材料设计和传感器件构建及在疾病诊疗中应用

hxchen@shu.edu.cn

223

化学工程与技术

苏笠副教授

1

开发新型生物医用纳米材料,改善药物体内药代动力学属性,提高药物对骨、肝脏等器官的靶向性,降低毒副作用,为药物的临床应用提供技术支撑。

suli1020@shu.edu.cn

224

化学工程与技术

李浩源教授

2

研究方法:量子化学、分子动力学、蒙特卡洛等

研究内容:对有机材料进行分子模拟;光物理、光化学过程模拟

lihaoyuan@shu.edu.cn

225

管理科学与工程

金晓玲教授

1

开展新兴数字技术应用与治理大方向合作研究,针对但不限与以下介个研究领域:人智交互下生成式AI应用与影响,沉浸式技术与文旅行业融合发展模式与对策,智能健康平台中用户行为管理与治理,元宇宙技术使用与影响

kathypodless@163.com

226

管理科学与工程

阳罚军教授

1

组合设备(Cluster Tools)被广泛应用于半导体制造产业,我们拟通过建立数学模型求解带多品种混合加且考虑加工腔清洁操作的组合设备的调度优化问题,从而提高组合设备生产率,进而提升企业经济效益。

fjyang1116@foxmail.com

227

管理科学与工程

孙华丽教授

1

使用鲁棒优化/随机优化等不确定优化方法或博弈论开展应急管理/环境治理相关问题研究

hlsun@shu.edu.cn

228

管理科学与工程

李树刚教授

1

电商大数据挖掘与分析项目通过数据分析技术构建出电商数据分析体系。从海量数据中挖掘商业价值与趋势,包括用户行为、产品预测等分析。帮助企业优化营销策略与提升产品服务水平,实现更高商业价值。

luck_li@shu.edu.cn

229

管理科学与工程

赵炎教授

1

创新与知识管理、创新团队、产业集群与科技园区、创新联盟和企业间网络

zhaoyan87@shu.edu.cn

230

电子科学与技术

张建华教授

1

研究方法:半导体物理与器件、薄膜沉积技术、柔性电子技术,系统设计与集成技术。 研究内容:新型半导体器件及其柔性显示、光电探测、柔性智能传感电子器件及其应用

jhzhang@shu.edu.cn

231

电子科学与技术

曾锃教授

2

本项目旨在探索一种基于少量标注的跨域晶圆表面缺陷检测方法,利用少量标注数据和场景数据通过元学习学会学习的范式,结合半监督、无监督等方法,开发一种准确性高、跨场景的检测模型,提高国内光刻设备系统检测技术。

zeng_zeng@hotmail.com

232

电子科学与技术

王楠教授

4

1.微机电系统(MEMS)传感与执行器件

2.射频微机电系统(RF-MEMS)器件,如射频谐振器、射频滤波器等

3.6G太赫兹MEMS器件

4.光学MEMS器件/optomechanics

nan_wang@shu.edu.cn

233

电子科学与技术

张磊教授

3

生物标志物和功能核酸生物传感器;微流控生物芯片/器官芯片;可控释纳米生物材料;生物信息系统及应,分子诊断设备开发等。

zhangleich@shu.edu.cn

234

电子科学与技术

胡挺教授

1

本项目主要致力于集成光电子学、超构表面光学、晶圆级光学等领域的研究工作。内容涉及集成光电子器件与系统的仿真设计、工艺加工、表征测试。应用场景包括高速光通信、激光雷达、光谱成像、生物化学传感器等。

hu-t@shu.edu.cn

235

电子科学与技术

钟其泽教授

1

本项目主要致力于集成光电子学、超构表面光学、晶圆级光学等领域的研究工作。内容涉及集成光电子器件与系统的仿真设计、工艺加工、表征测试。应用场景包括高速光通信、激光雷达、光谱成像、生物化学传感器等。

zhongqize@shu.edu.cn

236

电子科学与技术

董渊教授

1

本项目主要致力于集成光电子学、超构表面光学、晶圆级光学等领域的研究工作。内容涉及集成光电子器件与系统的仿真设计、工艺加工、表征测试。应用场景包括高速光通信、激光雷达、光谱成像、生物化学传感器等。

dongyuan@shu.edu.cn

237

电子科学与技术

周婷教授

2

面向6G感官互联全新业务需求,研发微型化、低功耗的脑电、肌电、心电、血氧、汗液等多模态生理信号的采集、放大、解码、无线传输的一体化系统实现与芯片设计

zhouting@shu.edu.cn

238

电子科学与技术

赵建龙研究员

1

面向生物信息交叉前沿应用,开展基于生物液滴精准操控的微流控芯片、片上光学生化集成技术、便携式PCR仪器等研发。

zhouting@shu.edu.cn

239

电子科学与技术

李俊教授

2

面向集成电路高性能逻辑电路和柔性智能感知应用,主要从事先进节点技术低维晶体管制造及晶体管电路设计等相关研究,研发高性能逻辑电路,存储器、类脑智能传感应用等

mjli@shu.edu.cn

240

电气工程

罗建教授

1

项目方向为新能源电驱动,特别是新能源汽车电机驱动系统,包括新能源车用电机优化设计、NVH、热管理、EMI/EMC,车用电机控制策略,故障诊断与容错运行,健康状态监测与模型预测。

wangzhiyuan@shu.edu.cn

241

电气工程

汪飞教授

1

研究内容涉及电力电子变换与新能源发电、电能质量综合治理、微电网运行控制与能量管理、能量变换系统的智能安全运行等关键技术。

wangzhiyuan@shu.edu.cn

242

电气工程

宋杨教授

1

混杂系统、切换系统的分析与综合、可扩展控制理论及其在电力系统中的应用

wangzhiyuan@shu.edu.cn

243

材料科学与工程

冯凌燕教授

1

随着人工智能的快速发展,在材料基因组理念指导下,如何实现更为高效快速的机器学习辅助的材料设计亟待发展。本项目拟聚焦具有优异物理化学性质的生物功能材料,在特异性生物应用及疾病诊断方面进行探索。

qianyingyu@t.shu.edu.cn

244

材料科学与工程

刘轶教授

1

利用高通量实验和/或计算,结合机器学习方法,优化设计先进合金结构材料。

yiliu@t.shu.edu.cn

245

材料科学与工程

杨炯教授

2

机器学习势函数构建以及复杂体系热导率计算;图神经网络方法发展与材料应用

jiongy@t.shu.edu.cn

246

材料科学与工程

王生浩教授

2

研究方向:(1) 高性能钙钛矿太阳能电池/有机太阳能电池;(2) 机器学习;(3) 太阳能电池的大面积化;(4) 基于超快激光的光电表征;(5) 瞬态吸收技术;(6)太阳电池相关DFT计算。

shenghao.wang@oist.jp

247

材料科学与工程

李文教授

1

拓扑结构高分子合成,水凝胶和微球制备以及在生物功能材料领域应用

wli@t.shu.edu.cn

248

材料科学与工程

张阿方教授

1

手性高分子的合成、组装及应用

azhang@shu.edu.cn

249

材料科学与工程

杜娟教授

1

高性能稀土永磁合金微观组织调控与性能研究

jducase@shu.edu.cn

250

材料科学与工程

郑强教授

1

高矫顽力、高磁能积永磁材料

qzheng@shu.edu.cn

251

材料科学与工程

姚美意研究员

2

核燃料包壳材料服役行为及其相关机理研究

yaomeiyi@shu.edu.cn

252

材料科学与工程

吕战鹏研究员

2

特种环境下金属腐蚀与防护

zplu@t.shu.edu.cn

253

材料科学与工程

肖学山研究员

1

新金属材料

xsxiao@mail.shu.edu.cn

254

材料科学与工程

高彦峰教授

3

面向建筑节能、航空发动机涂装、红外伪装、高温隔热等应用领域,项目包括:热/电致变色材料、轻质高隔热仿生材料、热控超散热材料、新型热障涂层材料、新型智能示温材料等光/热/电调制材料

yfgao@shu.edu.cn

255

材料科学与工程

朱波教授

1

针对功能化噻吩类聚合物低缺陷高分子量合成难题,开展新型催化体系设计及机理研究

bozhu@shu.edu.cn

256

材料科学与工程

朱波教授

1

从事柔性生物电子材料及器件研究工作,着眼于解决外周血检测芯片、皮肤基可穿戴生物传感器等在复杂环境的稳定性检测难题;从事多年复合材料界面改性研究,着眼于解决有机纤维原位在线界面改性难题

bozhu@shu.edu.cn

257

材料科学与工程

朱波教授

2

从事柔性植入生物电子材料及器件研究,着眼于解决可植入柔性神经电极稳定性长期植入难题

bozhu@shu.edu.cn

258

材料科学与工程

张齐贤教授

3

碳基热控材料、可穿戴柔性传感器和新能源电池材料的相关研究

zqxciac@163.com

259

材料科学与工程

俞鸣明研究员

2

碳纤维增强复合材料,包括CNT、石墨烯改性树脂基复合材料,碳/碳复合材料,超高温陶瓷复合材料研制、仿真和评价技术

mmyu@shu.edu.cn

260

材料科学与工程

刘斌教授

1

陶瓷、催化和计算材料

binliu@shu.edu.cn

261

材料科学与工程

王林军教授

2

宽禁带半导体材料制备及其核辐射探测器件应用

ljwang@shu.edu.cn

262

材料科学与工程

于要伟教授

1

尘泥是钢厂的主要污染源之一,也是二次资源。尘泥不仅含有铁元素,还含有较高的锌、铅等元素。每生产1吨粗钢将产生50~200kg的尘泥,其中含锌尘泥约占粗钢含量的30-70kg。开发尘泥综合利用技术,可以带来每年可以产生约1500亿元产值。

yaoweiyu@shu.edu.cn

263

材料科学与工程

杨绪勇教授

2

量子点显示(QLED)技术是当前显示领域研究热点。项目围绕无镉QLED器件所涉及的关键材料、器件及制造工艺进行深入和系统的研究,探究内在的器件物理机制,推动QLED器件向着高效、稳定、环保、低成本的实用化方向快速发展。

lin_wang@shu.edu.cn

264

材料科学与工程

赵宏滨教授

1

开展在研的电解水催化剂和膜电极项目的基础和研究应用、负责相关项目的申报,青年基金申报,发表影响因子>10的论文3篇

hongbinzhao@shu.edu.cn

265

材料科学与工程

黄继忠研究员

2

从多因素、多尺度角度系统研究石质文物风化动态全过程,通过表征岩石矿物组成、化学成分和微观结构等变化,揭示石质文物的风化机理,确定风化主控因子,开展科学的预防性保护。

June23w@163.com

266

材料科学与工程

马啸教授

2

主要有两个方面:1.仿生新材料研究,如骨支架材料、骨质文物保护材料研究 2.古代建筑材料尤其是石灰基建筑材料的科学认知与增强增韧机理研究

maxiao@shu.edu.cn

267

材料科学与工程

张建华教授

1

研究方法:半导体物理与器件、薄膜沉积技术、柔性电子技术,系统设计与集成技术。 研究内容:新型半导体器件及其柔性显示、光电探测、柔性智能传感电子器件及其应用

jhzhang@shu.edu.cn

268

材料科学与工程

古元冬教授

2

团队主要研究方向为高性能压电氮化铝(含高掺钪)薄膜沉积 、刻蚀、图案化等工艺难题;团队主要的器件方向有超声芯片、水听器、滤波器等。

Alex.gu@shu.edu.cn

269

材料科学与工程

李浩源教授

2

研究方法:量子化学、分子动力学、蒙特卡洛等

研究内容:对有机材料进行分子模拟;光物理、光化学过程模拟

lihaoyuan@shu.edu.cn

270

材料科学与工程

李俊教授

2

面向柔性肌电传感和智能感知应用,主要从事薄膜晶体管制造及晶体管电路设计等相关研究,研发有源肌电电极阵列,应用智能假肢、健康检测等

lijjun_yt@shu.edu.cn